Измерение индуктивности катушки: полное руководство от а до я

Измерение индуктивности катушки: полное руководство от а до я

В мире электроники катушка индуктивности — один из трех пассивных китов, на которых держится множество схем, наряду с резисторами и конденсаторами. Она встречается повсюду: от простых фильтров в блоках питания до сложных колебательных контуров в радиопередатчиках. Но что делать, если перед вами катушка без маркировки, или вы намотали ее самостоятельно и хотите узнать ее параметры? Ответ прост — индуктивность нужно измерить. Этот процесс может показаться сложным, но на деле существует несколько доступных методов, подходящих как для профессиональной лаборатории, так и для домашней мастерской. Для тех, кто профессионально занимается разработкой и ремонтом электроники, широкий ассортимент компонентов можно найти на https://radaelectron.ru, но знание, как проверить и проверить его параметры самостоятельно — бесценный навык для любого мастера.

Что такое индуктивность и зачем ее измерять?

Прежде чем погружаться в методы измерений, важно понимать, с какой физической величиной мы имеем дело. Говоря простыми словами, индуктивность — это свойство проводника (в нашем случае, катушки) сопротивляться изменению электрического тока, протекающего через него. Когда ток в катушке меняется, она создает магнитное поле, которое, в свою очередь, индуцирует в ней же электродвижущую силу (ЭДС самоиндукции), направленную против этого изменения. Это явление похоже на инерцию в механике: как массивное тело сопротивляется изменению своей скорости, так и катушка с высокой индуктивностью сопротивляется изменению тока.

Индуктивность — это, по сути, мера "электрической инерции" компонента. Чем она выше, тем сложнее и медленнее изменяется ток в цепи, где этот компонент установлен.

Измеряется индуктивность в Генри (Гн), в честь американского ученого Джозефа Генри. Однако 1 Генри — это очень большая величина, и на практике в радиоэлектронике чаще всего оперируют дольными единицами:

- Миллигенри (мГн): одна тысячная Генри (10-3 Гн). Часто встречается в звуковых фильтрах и блоках питания.

- Микрогенри (мкГн): одна миллионная Генри (10-6 Гн). Типичное значение для катушек в высокочастотных и импульсных схемах.

- Наногенри (нГн): одна миллиардная Генри (10-9 Гн). Используется в сверхвысокочастотной (СВЧ) технике.

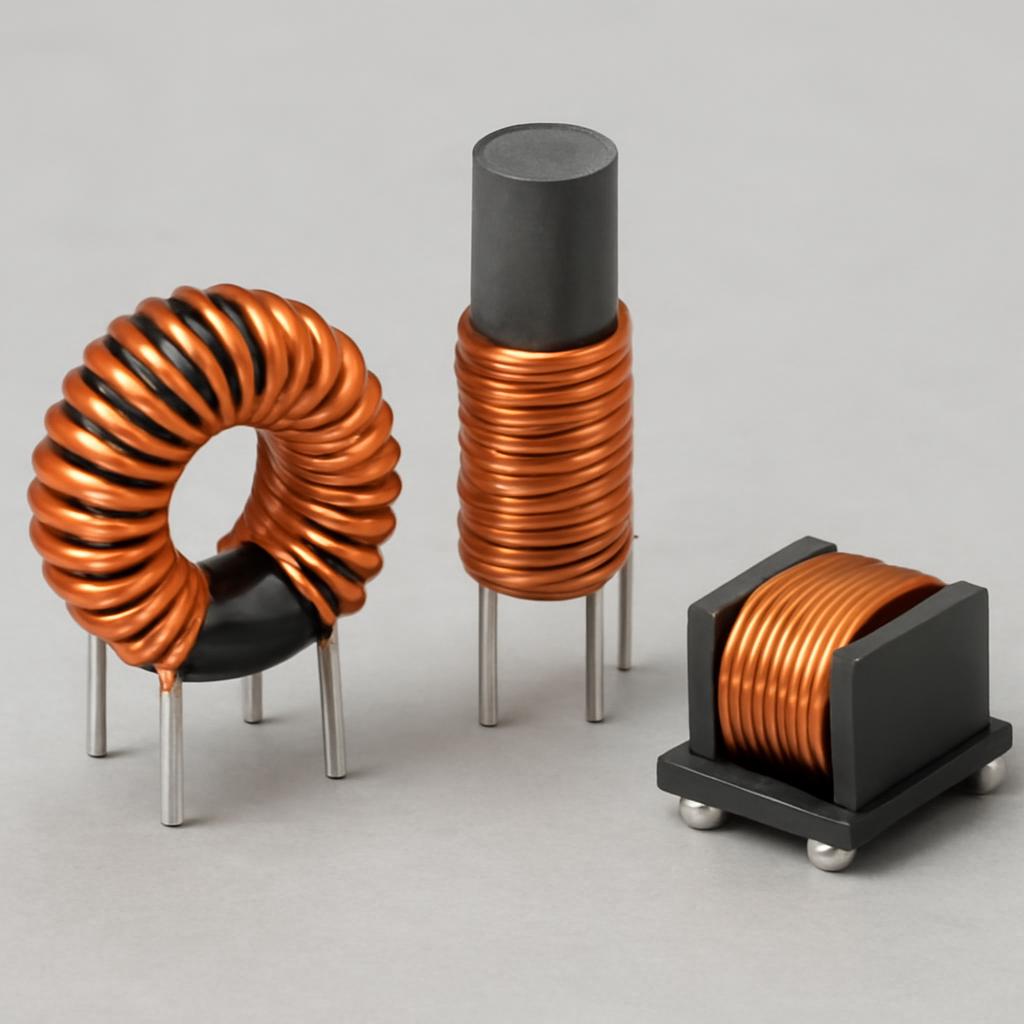

Многообразие катушек индуктивности: от мощных дросселей до миниатюрных SMD-компонентов.

Многообразие катушек индуктивности: от мощных дросселей до миниатюрных SMD-компонентов.

Когда измерение индуктивности становится необходимостью?

Казалось бы, зачем усложнять себе жизнь измерениями, если можно просто прочитать маркировку на детали? На практике ситуации бывают разными, и умение определить индуктивность катушки может сэкономить массу времени и нервов. Вот основные случаи, когда без измерений не обойтись:

- Работа с компонентами без маркировки. Это частая ситуация при демонтаже деталей со старых плат или при использовании безымянных катушек из китайских наборов. Без измерения вы просто не будете знать, что у вас в руках.

- Создание самодельных катушек. При конструировании радиоаппаратуры, особенно фильтров или колебательных контуров, часто приходится наматывать катушки самостоятельно. Теоретический расчет дает лишь приблизительное значение, а для точной настройки схемы требуется фактическое измерение.

- Диагностика и ремонт оборудования. Индуктивность катушки может измениться из-за повреждений, например, межвиткового замыкания, вызванного перегревом. Проверка индуктивности помогает быстро выявить неисправный компонент, особенно в импульсных блоках питания или инверторах.

- Проверка соответствия номиналу. Даже у фабричных компонентов есть допуск (погрешность). Для высокоточных схем, таких как селективные фильтры или генераторы стабильной частоты, важно подобрать катушку с индуктивностью, максимально близкой к расчетной.

Таким образом, измерение индуктивности — это не экзотическая процедура для инженеров-разработчиков, а базовый навык, полезный каждому, кто серьезно увлекается электроникой. Он открывает двери для творчества, позволяет эффективно ремонтировать технику и глубже понимать принципы работы электронных схем. Далее мы рассмотрим самые популярные и доступные способы, как это сделать на практике.

Основные способы измерения индуктивности: от простого к сложному

Выбор метода измерения напрямую зависит от имеющегося у вас оборудования, требуемой точности и, конечно, вашего опыта. Не стоит пугаться, если у вас нет дорогостоящего лабораторного прибора — существуют и "народные" методы, дающие вполне приемлемый результат для большинства радиолюбительских задач. Рассмотрим четыре основных подхода.

Способ 1: использование специализированного LCR-метра

Это, без сомнения, самый точный, быстрый и удобный способ. LCR-метр (или RLC-метр) — это прибор, специально созданный для измерения трех основных параметров пассивных компонентов: индуктивности (L), емкости (C) и сопротивления (R). Профессиональные модели также могут измерять дополнительные параметры, такие как добротность (Q-фактор) катушки, тангенс угла потерь и эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).

Важнейшее преимущество LCR-метра — возможность выбора тестовой частоты. Индуктивность ферромагнитных катушек может зависеть от частоты, поэтому измерение на частоте, близкой к рабочей, дает наиболее релевантный результат.

Процесс измерения предельно прост:

- Включите прибор. Убедитесь, что он откалиброван. Большинство современных приборов предлагают функцию автоматической калибровки, для которой нужно замкнуть и разомкнуть измерительные щупы.

- Выберите режим измерения индуктивности (L). Обычно это делается поворотом переключателя или нажатием кнопки.

- Установите тестовую частоту. Для низкочастотных дросселей (например, в блоках питания) подойдут частоты 100 Гц или 1 кГц. Для высокочастотных катушек лучше выбрать 10 кГц, 100 кГц или даже 1 МГц, если прибор это позволяет.

- Подключите катушку. Используйте специальные щупы (часто типа "крокодил") или вставьте выводы компонента в гнезда на передней панели прибора.

- Считайте показания. На дисплее отобразится значение индуктивности в Генри, миллигенри или микрогенри, а также, возможно, другие параметры.

Несмотря на высокую стоимость, для тех, кто регулярно занимается ремонтом или разработкой электроники, покупка LCR-метра — это выгодное вложение, которое многократно окупается экономией времени и точностью результатов.

Способ 2: мультиметр с функцией измерения индуктивности

Более доступная альтернатива LCR-метру — это цифровой мультиметр, в котором есть режим измерения индуктивности. Такие модели становятся все более популярными и доступными на рынке. Внешне процесс измерения очень похож на измерение сопротивления или емкости.

Многие современные мультиметры оснащены функцией измерения индуктивности, что делает их универсальным инструментом для радиолюбителя.

Многие современные мультиметры оснащены функцией измерения индуктивности, что делает их универсальным инструментом для радиолюбителя.

Как правило, алгоритм действий следующий:

- Переведите переключатель режимов мультиметра в положение "L" или "H" (от Henry).

- Подключите измерительные щупы в соответствующие гнезда (часто они совмещены с гнездами для измерения емкости).

- Подсоедините щупы к выводам катушки индуктивности.

- Дождитесь стабилизации показаний на дисплее.

Помните, что точность мультиметров в режиме L-метра обычно ниже, чем у специализированных приборов. Также у них, как правило, фиксированная и довольно низкая тестовая частота, что может давать погрешность для ВЧ-катушек.

Этот способ идеально подходит для быстрой проверки компонентов, определения номинала неизвестной катушки или для задач, не требующих прецизионной точности. Для большинства домашних проектов его возможностей более чем достаточно.

Способ 3: косвенные методы измерения (DIY-подход)

Что делать, если под рукой нет ни LCR-метра, ни мультиметра с нужной функцией? Не отчаивайтесь! Существуют проверенные временем методы, основанные на базовых законах электротехники. Они требуют больше времени и дополнительного оборудования, но позволяют получить результат с приемлемой точностью.

Метод резонансного контура

Этот метод основан на явлении резонанса в колебательном LC-контуре. Суть в том, что если собрать контур из измеряемой катушки (L) и конденсатора с известной емкостью (C), то резонансная частота (f) этого контура будет строго связана с их номиналами. Для этого метода понадобятся:

- Генератор сигналов (синусоидальной формы).

- Осциллограф или частотомер.

- Конденсатор с известной емкостью и малым допуском (например, пленочный или керамический NP0/C0G).

Сначала собирается параллельный колебательный контур, состоящий из нашей катушки Lx и известного конденсатора C. На этот контур подается сигнал с генератора, а осциллограф подключается параллельно контуру для наблюдения за амплитудой напряжения. Плавно изменяя частоту генератора, нужно найти момент, когда амплитуда сигнала на осциллографе станет максимальной. Эта частота и есть резонансная частота (fres).

Для повышения точности этого метода используйте конденсатор с допуском не хуже 5%, а лучше 1-2%. Чем точнее вы знаете емкость, тем точнее будет итоговый расчет индуктивности.

Зная резонансную частоту и емкость, индуктивность можно рассчитать по знаменитой формуле Томсона, преобразованной для нахождения L:

L = 1 / (4 * π² * fres² * C)

Где:

- L — искомая индуктивность в Генри (Гн).

- π — математическая константа (≈ 3.14159).

- fres — измеренная резонансная частота в Герцах (Гц).

- C — известная емкость конденсатора в Фарадах (Ф).

Этот метод не только практичен, но и очень познавателен, так как наглядно демонстрирует фундаментальные принципы работы колебательных контуров.

Метод вольтметра-амперметра на переменном токе

Этот классический метод основан на законе Ома для цепи переменного тока. Он позволяет оценить индуктивность, зная полное сопротивление катушки (импеданс) переменному току. Для его реализации потребуется:

- Источник переменного напряжения с известной частотой (например, понижающий трансформатор 50 Гц или звуковой генератор).

- Мультиметр, способный измерять переменное напряжение (ACV) и переменный ток (ACA).

- Резистор с известным сопротивлением (для ограничения тока).

Процесс измерения состоит из нескольких шагов:

- Измерение активного сопротивления. Сначала с помощью мультиметра в режиме омметра измерьте омическое (DC) сопротивление обмотки катушки (R). Это сопротивление самого провода. Запишите это значение.

- Сборка схемы. Соберите простую цепь, последовательно соединив источник переменного напряжения, амперметр, исследуемую катушку и, при необходимости, токоограничивающий резистор. Вольтметр подключается параллельно выводам катушки.

- Измерение напряжения и тока. Подайте напряжение на схему и измерьте переменное напряжение (U) на катушке и переменный ток (I) в цепи.

- Расчет полного сопротивления (импеданса). Используя закон Ома, рассчитайте импеданс катушки: Z = U / I.

- Расчет индуктивного сопротивления. Импеданс (Z) связан с активным сопротивлением (R) и индуктивным сопротивлением (XL) через теорему Пифагора: Z² = R² + XL². Отсюда находим индуктивное сопротивление: XL = √(Z² - R²).

- Расчет индуктивности. Наконец, зная индуктивное сопротивление и частоту переменного тока (f), вычисляем саму индуктивность: L = XL / (2 * π * f).

Ключевой недостаток этого метода — низкая точность при измерении катушек с малым индуктивным и большим активным сопротивлением. В таких случаях Z и R будут очень близки по значению, что приведет к большой погрешности при вычислении XL.

Этот способ хорошо подходит для оценки индуктивности силовых дросселей, обмоток трансформаторов и других низкочастотных катушек со значительной индуктивностью.

Сравнение методов и выбор оптимального

Каждый из рассмотренных методов имеет свои сильные и слабые стороны. Выбор конкретного способа зависит от ваших целей, имеющегося оборудования и требований к точности. Чтобы помочь вам сориентироваться, мы свели ключевые характеристики всех методов в одну сравнительную таблицу.

Метод Необходимое оборудование Точность Сложность Рекомендуемое применение LCR-метр Специализированный LCR-метр Высокая Низкая Профессиональный ремонт, разработка схем, точная настройка ВЧ-контуров. Мультиметр с функцией L Мультиметр с соответствующей функцией Средняя Очень низкая Радиолюбительские проекты, быстрая диагностика, сортировка компонентов. Метод резонансного контура Генератор сигналов, осциллограф/частотомер, эталонный конденсатор Высокая (при точном оборудовании) Высокая Измерение ВЧ-катушек, самодельных контуров, образовательные цели. Метод вольтметра-амперметра Источник переменного тока, мультиметр (вольтметр, амперметр) Низкая / Средняя Средняя Измерение силовых дросселей, обмоток трансформаторов, когда нет других приборов.

Как видно из таблицы, не существует одного "лучшего" метода для всех случаев жизни. Для быстрых и некритичных проверок идеально подойдет мультиметр. Если же вы занимаетесь конструированием ВЧ-аппаратуры или ремонтом импульсной техники, где важен каждый микрогенри, без LCR-метра или осциллографа с генератором не обойтись. Главное — понимать ограничения каждого метода и выбирать тот, который соответствует вашей задаче.

Практические советы и частые ошибки при измерении

Теория — это хорошо, но на практике всегда возникают нюансы, способные исказить результат или вовсе сбить с толку. Чтобы ваши измерения были максимально точными, а процесс не вызывал затруднений, следуйте нескольким простым, но важным рекомендациям. Эти советы помогут избежать самых распространенных ошибок, которые допускают даже опытные радиолюбители.

1. всегда выпаивайте компонент из схемы

Это, пожалуй, самое главное правило. Попытка измерить индуктивность катушки, не выпаивая ее из платы, почти всегда обречена на провал. Другие компоненты схемы (резисторы, конденсаторы, полупроводники) создают параллельные цепи, через которые будет протекать измерительный ток прибора. В результате вы измерите не индуктивность конкретной катушки, а некий комплексный импеданс всего участка схемы. Для корректного измерения необходимо выпаять хотя бы один вывод компонента, чтобы разорвать его связь с остальной схемой, но надежнее всего — выпаять его полностью.

2. используйте короткие измерительные провода

Любой проводник обладает собственной индуктивностью и сопротивлением. Длинные щупы мультиметра или LCR-метра могут вносить заметную погрешность, особенно при измерении малых индуктивностей (в диапазоне микро- и наногенри). Их собственная индуктивность добавляется к индуктивности измеряемой катушки. Поэтому старайтесь использовать как можно более короткие и толстые провода. Идеальный вариант — специальные пинцетные щупы (SMD-пинцет) или подключение компонента непосредственно в гнезда прибора.

3. не забывайте про калибровку прибора

Большинство качественных LCR-метров и некоторых мультиметров имеют функцию калибровки (часто обозначается как "CAL" или "REL"). Эта процедура позволяет прибору "запомнить" и в дальнейшем вычитать паразитные параметры самих измерительных щупов (их сопротивление, емкость и индуктивность). Обычно калибровка состоит из двух этапов: измерение при замкнутых щупах (Short) и при разомкнутых (Open). Регулярное выполнение этой простой операции значительно повышает точность ваших измерений.

4. учитывайте влияние окружения

Магнитное поле катушки, особенно без сердечника (воздушной), не замкнуто внутри нее и распространяется в окружающее пространство. Любые металлические предметы, расположенные поблизости (инструменты, корпус прибора, другие компоненты), могут взаимодействовать с этим полем и изменять измеряемую индуктивность. Проводите измерения на диэлектрической поверхности (деревянный стол, пластиковый коврик), вдали от массивных металлических объектов.

Точность измерения напрямую зависит не только от класса прибора, но и от аккуратности экспериментатора. Внимание к мелочам, таким как длина проводов или калибровка, отличает профессиональный подход от любительского.

Основные сферы применения катушек индуктивности в современной электронике.

Дата публикации: 31/08/2023